如今韋東英在路上仍會留意是否有工廠偷排污,但已不寫日記了,“寫有什么用?” 南都記者 孫俊彬 攝

如今韋東英在路上仍會留意是否有工廠偷排污,但已不寫日記了,“寫有什么用?” 南都記者 孫俊彬 攝

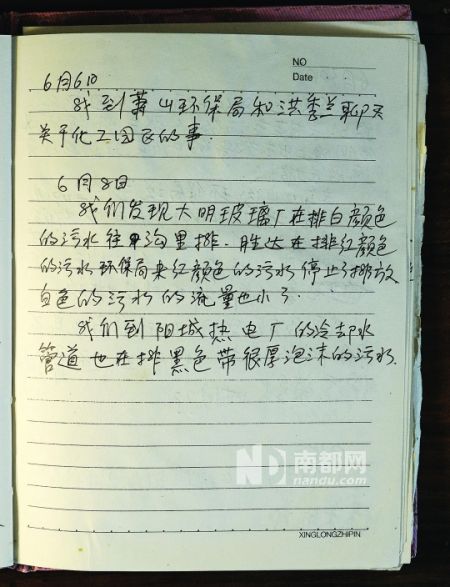

韋東英2005年的“環保日記”。南都記者 孫俊彬 攝

韋東英2005年的“環保日記”。南都記者 孫俊彬 攝

2013年4月15日,南陽化工園江城橋附近,衛浴廠的兩根煙囪正在冒煙。 南都記者 孫俊彬 攝

2013年4月15日,南陽化工園江城橋附近,衛浴廠的兩根煙囪正在冒煙。 南都記者 孫俊彬 攝

“早晨,我在錢塘江邊的排污口看到了死魚浮在污水中,就打電話叫葛建華拿照相機把當時的情況拍了下來……”2003年7月15日,浙江省杭州市蕭山區南陽鎮塢里村的村民韋東英,在她的日記本上簡單地寫下了當天所看到的污染情景。

這是后來轟動全國的“一個農婦的環保日記”的開始。這份日記斷斷續續寫了4年,里面全是韋東英及其丈夫邵關通日常義務巡查所看到的污染狀況,其中多數又是水污染。除了記錄污染,韋東英還記錄了自從1992年南陽經濟技術開發區(以下簡稱“南陽化工園”)在她家門口成立后,附近村落因為患癌死去的村民的名字。“死亡日記”韋東英只記到了2005年,“環保日記”則堅持到了2007年。

2007年11月5日,南方都市報以《三個癌癥村的死亡日記》為題報道了韋東英的環保日記,及其所在村落的水環境污染狀況。5年多過去,當南都記者再次來到塢里村,發現韋東英依舊憤怒、依舊絕望,而她守望的家園,依舊林立著形形色色的化工廠,村里的河道里,依舊淌著烏黑發臭的河水。

公報寫的和眼里看的

2007年原本是杭州市政府承諾韋東英“徹底解決南陽經濟技術開發區環境污染問題”的截止年,這是2005年韋東英當選為“杭州市十大平民英雄”時,杭州市主要領導給她的答復。

這個回復至今未能兌現。2007年,對于蕭山區政府而言,塢里村所在的南陽化工園的污染問題已不是主要問題,按照官方的說法,通過此前的整治,2006年8月,南陽化工園已經摘除“杭州市環境重點監管區”的帽子。

蕭山區這一年的主要環保工作,也是該區當年的“十大民生實事”,是要摘除包括南陽鎮在內的“東片”整體被浙江省環保廳掛牌督辦的“帽子”。當然,處理像韋東英等人的環保投訴,也是他們的日常工作之一。

該年度《蕭山環境狀況公報》的描述是:“河道大面積發黑發臭的現象基本消除,部分河道內再現絕跡多年的魚蝦;東片區域的區級污水集中收集管網和集中處理系統基本建成,廢水納入污水處理系統經處理達標后外排錢塘江。”

2007年12月17日,蕭山東區污染整治成功“摘帽”。但在環境公報里,也有耐人尋味的一筆,當年蕭山大手筆建設“江東工業園區及以南區塊污水截污工程”,以期待該工程的建成,解決江東工業園區、義蓬和新灣鎮污水的出路問題,但其延伸工程4座泵站之一的南陽泵站被暫緩建設。

這也是南陽化工園的污水從“自產自銷”變為“外銷處理”的開始,原本位于塢里村錢塘江邊的“陽城污水處理廠”被改為“南陽污水收集中心”,將該區域的污水統一收集后,通過管網運輸至“東片大型污水處理廠”(現已更名為“蕭山臨江污水處理廠”)集中處理。

韋東英并不相信政府公報中所說的各種成績,她更相信“眼見為實”。當官方告訴她本地環境質量已經達標時,她只能回敬以“那你們就來我們村里住一段時間試試”。

村民們也并不認可官方認定的“摘帽”。在環保組織“守望家園”委托韋東英于2008-2009年期間在村民中進行的《環境污染基本調查》里,幾乎都能看到“江河五顏六色,氣味難聞”、“魚蝦絕跡”、“家門口就是污染企業”的描述。

更有說服力的證據是,幾位村民,比如填調查表時年僅47歲的村民馮志光,半年后即因肝癌不幸去世,另一位填過表格的村民王江平,也在54歲時因肺癌去世。

現在,這些調查表連同當年的“環保日記”、1000多名村民聯名上書要求“要么搬工廠,要么搬民居”的請愿書等,都被韋東英收在一個檔案袋里。“沒有人真的幫我們解決問題”,韋東英說著說著會瞬間激動起來,這么多年通過官方和非官方途徑反映問題,家門口的污染工廠就是搬不走。

當年幫助過韋東英的NGO“守望家園”如今已經悄然解散,而倍感疲憊和挫折的韋東英,雖然仍在守望自己的家園,卻也表示“做了這么多事情都沒有效果,可能哪天就放棄了”。隨之她又賭氣般地說,“就讓我們全部毒死在村里吧!”

河水!井水!喝什么?

自韋東英的名字見諸報端開始,塢里村(包括臨近的赭山街道)就與“癌癥村”三個字脫不了干系,導致問題出現的原因直指水污染。

盡管官方一直沒有正式承認這一稱呼,但據衛生部門于2006年進行的“第三次全國死因回顧調查”結果顯示,2004-2005年,蕭山區人口惡性腫瘤的粗死亡率,確實明顯高于全國平均水平。且食管癌、胃癌、肝癌和肺癌的死亡存在村落聚集性,但塢里村并未在這一時段出現明顯的癌癥高死亡率。

這一結果與韋東英在同期記錄的癌癥死亡村民名單相比,大致相若。這卻又從另一方面也證實了,除了塢里村,蕭山其實存在更多的“癌癥村”。

塢里村也并非名不副實。在韋東英2005年停止“死亡日記”后,還有其他機構做過類似的調查。2010年7月,浙江工商大學王學淵博士等人,通過問卷調查、查閱相關統計資料等方法,發現從1995年開始,癌癥就已成為塢里村的高發病種。村民所患的癌癥主要有:乳腺癌、食道癌、肝癌、肺癌、胰腺癌等。

1995~2009年15年間,塢里村先后有72人死于癌癥,占該村死亡人口的80%以上,其中最年輕的只有25歲。其中,僅2006年一年就有8人因癌癥去世。而塢里村的常住村民約1500名,這15年的年均癌癥死亡率,幾乎是同期全國平均水平的4倍。

與此對應的是,蕭山區最近5年的《環境狀況公報》中,幾乎都有這樣的字樣:“按照《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)24項指標評價,全區主要內河水質監測數據與功能區的要求有一定距離,主要為總氮、高錳酸鹽指數、生化需氧量、總磷、氨氮等指標影響達標。”、“屬于劣Ⅴ類水體的為蕭山市出口、尖山、頭蓬、新圍、瓜瀝和前進六個斷面”。

上述6個水質為劣V類的出口,除了蕭山市區外,另外5個全部位于塢里村周邊村鎮,也就是韋東英邵關通夫婦日常巡護的“一工段-二十工段”包含的全部蕭山圍墾區———從1966年開始,一直到2005年,蕭山人先后在杭州灣圍墾出數十萬畝的土地。如今這片土地上,幾乎到處都可找到工廠的蹤跡。

圍墾區內河網交織,相互聯通;內河以圍繞錢塘江的搶險河(沿塘河)作為干渠,在其上有若干閘口與錢塘江聯通。這意味著,只要圍墾區內有一個村鎮還在超標排污,整個區內的地表水都有可能不達標,事實也正是如此。這也是韋東英夫婦的日常巡護并不限于塢里村范圍的原因。

2008年,蕭山臨江污水處理廠投入運營后,內河中的水質仍是劣V類,而污水處理廠本身也成為新的污染源。據某國際環保組織去年發布的報告,臨江污水處理廠排出的廢水,在錢塘江里居然形成了直徑約50米的黑色漩渦。該組織委托第三方機構檢測發現,這些廢水里含有“氯代苯胺、氯代硝基苯、氯苯、全氟辛酸”等多種源自紡織、印染工業的致癌或者潛在致癌物質。

更讓人擔憂的是,原本地下水位就不深的圍墾區地下水,也受到了地表水污染的影響。2008年,香港電臺記者曾委托香港公開大學對取自臨江污水處理廠排出口的水樣,和取自塢里村一組胡妙龍家水井的水樣進行對比分析。結果發現污水處理廠排出廢水的總磷、氨氮和COD(化學需氧量)均較V類水質大幅超標,塢里村井水中的COD含量也達到驚人的123mg/L,是地表水標準V類水質限值40mg/L的3倍有余———村里的井水也已經是劣V類水質。

對此,韋東英無可奈何地嘆息了一會說:“喝的水跟排到河里的污水差不多,喝多了不得癌癥才怪!”而迄今為止,官方除了在每年的環境公報中承認地表水未達標外,更多的仍是在強調他們在治污方面的努力,從未公開調查過環境污染與周邊居民健康損害的關系,搬廠或者搬民居,都還停留在紙面。

最后機會?

1991年嫁到塢里村的韋東英,幾乎沒有體驗過塢里村曾有的美好。在她到村子的第二年,南陽化工園就開始在他們村子里扎根、生長,繼而制造尚無窮盡的污染。

在她抗爭了很多年以后,忽然發現又有人開始“重新發現”了塢里村曾有的美好。現在,走進南陽化工園的陽城路,會發現滿街的“潮觀天下”廣告牌。在村口當年圍墾出來的那一小塊土地,如今被稱作南圍村的地方,一個被稱為“觀潮城”的旅游項目早已蜚聲中外。

塢里村錢塘江邊的“美女壩”,正是這個觀潮旅游項目依托的基地之一。在杭州市旅游機構的歷次推介中,美女壩都是杭州最佳的觀潮點。但如果你真的去美女壩觀潮,就會發現,大堤西面是著名的錢塘潮,而大堤下沿塘河里的黑水,會不經意間飄來陣陣臭味。

被獅子山、美女山、紅山圍繞的塢里村,是沒有圍墾前的錢塘江口兩個主要避風港之一,被稱作“赭山塢里”。南宋年間這里已經成為皇家狩獵場,并有“赭山十景”,其中第十景被稱作“陸井留香”。

三座山的命運各不相同。據韋東英說,獅子山被開采了15年的黃泥浮石,直到最近才開始恢復綠化;美女山則早已被一眾工廠包圍,紅山則因為建有蕭山機場雷達站而幸得基本保留原貌。

在塢里村,還有另外一個機構悄然進駐,即“杭州空港新城管委會”。毗鄰杭州蕭山國際機場的“區位優勢”,可能成為改變塢里村及其周邊村鎮污染現狀的最后機會。

根據杭州市2010年出臺的《杭州空港經濟圈發展總體規劃》,塢里村所在區塊,有望打造成以旅游、餐飲業為主的觀光休閑區域。蕭山區的旅游規劃中也提到“積極推進南陽經濟開發區向錢江風景旅游區的‘騰籠換鳥’,鼓勵現有工業企業依據資源稟賦條件,通過廠區用地的依法置換,營造新的旅游景點,逐步形成錢江風景旅游區的開發規模”。

但韋東英并不相信這些“畫餅”,她要看到的是工廠搬離、縱橫交錯的內河不再黑臭。2011年南陽街道辦事處給韋東英的信訪回復,除了對歷年關停、搬遷、產能轉移和新引進企業的介紹外,還提到將“大力引導發展高科技、無污染的生態行業,優先發展旅游餐飲等三產服務業。對化工園區新擴建項目進行嚴格控制。”

回復還提到“根據空港新城的建設計劃,周邊農戶的拆遷讓地、異地安置也是指日可待的。”也就是說,當污染源消失的時候,為之奔走了數十年的韋東英等人,也可能隨之離開。

舊時塢里人會非常自豪地唱著“赭山塢里好風光,三面青山靠錢塘!”這樣的記憶已經隨著“赭山十景”一起消失。即便錢塘江大潮時,美女壩上密密麻麻地擠滿了游客,那也并不見得是韋東英們想要的結果。

“我只是想為子孫后代爭取到一個健康的環境”,韋東英總愛念叨這句話,但即便這個爭取到了,塢里村也再也回不到她丈夫邵關通幼時熟悉的錢江漁村了。

原作手記:“中國版水俁”何時醒來

最近,我訪問了日本九州島西海岸的水俁市。那是一個兩萬多人口,山水海相連的小城,環海路上的櫻花剛剛開過,另一些花兒又開了起來。站在小城的高處望向大海,不了解水俁歷史的人們一定在想,這是一個多么心曠神怡的小城。

可是,水俁的傷痕就擺在那里。“水俁病資料館”、“日本國立水俁病研究所”,“明水園”里還住著60多位水俁病患者。那天,穿過水俁城中的一條小路,兩位癡呆狀的病人被人推著走過,陪同我的水俁病研究所的學者說,他們就是水俁病人。

走在水俁,我想到了6年前,我和同事走在中國沿海經濟快速成長的狹長地帶上,見到了工業帶給人們的另一面:大量的人患上癌癥或不知名的病癥死去,或痛苦地活著。

2007年南方都市報刊出“中國水危機”大型系列報道背后,是記者們在全國十余省、市、自治區上萬公里的艱難跋涉,對長江、黃河、淮河、海河、珠江等大河流域,對太湖、滇池等湖泊,對長三角、環渤海、川渝、中東部等經濟區進行的持久調查。報道試圖努力厘清中國水問題的病根并為之求解。

6年來,我還會接到受訪者打來的電話。他們總是問:我們怎么辦?浙江省蕭山市的韋東英,曾數次到北京找到我,想讓我幫忙把她控訴當地污染企業的材料遞給更多部門。我也試圖做過,但收效呢?

57年前,水俁這座小城因為一家工廠的水污染,導致居民大量汞中毒。日本政府1968年承認了這種事實,至今陸續認定了2000多人為水俁病患者。“水俁病”成為日本經濟高速發展期四大公害病之一。

我不知道,我去過的中國那些同樣出現大量病人的鄉村和城鎮,是否可以稱為“中國版水俁”?至今,中國仍沒有一個研究機構對因環境污染致病的現象,給出一個概念。我們知道的是,數年以來,有關中國水污染的事件仍然層出不窮,“中國癌癥村分布圖”在網上傳播著,“華北地下水被污染”的消息還在流傳。

環境污染造成的傷害,愈合得非常之慢。水俁病事件確認后,日本政府花了大量氣力整治水俁市,那家排污的工廠被拆分為兩家公司,一家做生產,一家負責病人賠償事務。水俁市被污染的海水區域,在檢測后被全部填平,專門賠償的公司已經為病人支付了2200億日元。至今,仍然有新的水俁病人出現,病人與工廠和政府之間的訴訟,仍然在東京、大阪、福岡等地進行著。

這就是環境污染造成的代價,“中國版水俁”何時才能醒來呢?被污染的地域每天都在增加,卻鮮見哪個地方真正地拿出治理的決心和勇氣。那些病人有的求醫無門,有的耗盡家財,工廠仍在排放著污水,這種圖景,將延續到何時?

“1994年,政府決定建一座紀念館,將日本歷史上最慘痛的環境事件的傷痕,呈現給世界,讓人類永遠記住環境污染的教訓。”水俁病資料館的島田館長說。我不知道,我們何時也建一座紀念館,把中國經濟高速成長期的傷疤,永遠銘記。(喻塵)

回訪手記:污染企業為何趕不走

2007年,當南方都市報記者兵分數路,前往全國探訪水環境污染和水資源危機時,我們并沒有想到數年之后,中國的水危機會愈演愈烈,水污染涉及的領域會越來越廣。

自來水質不達標、水源性缺水和水質性缺水同時存在、地表水污染改而不進、地下水污染頻頻曝光、近海污染導致水產品重金屬含量超標……更遑論滇池、太湖這樣歷十數年治理幾無改觀的湖泊。

在這樣的背景下,我們選擇把目光再次聚集到東南沿海、聚集到已經被媒體多次關注的韋東英身上,試圖通過對典型地區的典型人物的回訪,再次勾勒水環境危機的現狀。

但我很快發現直接描述并不是一件容易的事。在官方的記錄中,永遠是“污染是存在,我們也在重視,情況比以前大有改觀,將來有更好的發展規劃”等類似表述,但他們永遠不會提到污染的具體情況。他們更不會提到居民,在記錄中,只有一年處理了多少環保類信訪案件。

韋東英,這位與污染和污染企業斗爭了近20年的民間環保人士,如今最想做的事情是放棄,不僅因為屢戰屢敗的反污染抗爭,也源自利益多元化格局下,人群觀點分野對其造成的傷害。

想放棄的韋東英,其實作出了幾個重大的貢獻,至少她證實了水污染的存在,而且是持續的存在。但她至今無法證明一個關鍵的問題,污染到底造成了多大的環境危害,尤其是對人和其他生物造成了多大的影響。相比較而言,污染工業創造的G D P與修復環境損傷和居民支出的健康成本,孰多孰少,至今沒人去算過賬。

韋東英的遭遇,讓我想起去年探訪過的泰國瑪達樸(Map TaPhut)工業園,該工業園附近的村民曾因為化工廠污染導致的健康危害事件,告贏了泰國國家環保局,并直接催生了泰國在建設項目環境影響評價(EIA)外,增設了健康影響評價(HIA)的要求。

HIA在中國目前幾乎是一個“聞所未聞”的名詞,不管是擬建、在建或者已經在運行的工業企業,除了有一個衛生防護距離的要求外,從未對工廠排出的廢棄物(廢水、廢氣、廢渣)對周邊居民健康的影響作出評估,甚至能否按EIA的要求合法排放廢棄物都不一定。唯一例外的是頻發的血鉛超標事件。

這才是全國各地反對污染的民間人士們最大的困境,他們深受污染危害,卻不能用自身的健康損害去證實這就是環境污染所導致的。進一步,既然不能證實污染影響了健康,在“達標排放”、“合符環評要求”的前提下,你就沒辦法趕走任何工業企業。

但環境污染并不都是急性事件,甚至國家認定的水、土、氣環境質量標準,經過一段時間后,還有項目的增刪和具體指標的放大/收窄。在條件允許的情況下,任何工業園區,都應該盡可能避免靠近居民區和靠近水源保護地,但這一切都只能是理論上的假設。實際情況是,只要對經濟發展有利,環境損害和居民健康危害,甚至排放標準,都不一定是第一考慮要素。

更為可悲的是,在GDP增長的驅動下,即便產業結構發生了根本性的改變,周邊的居民也并不一定從環境的改善中獲得好處,甚至當環境改善時,就是拆遷搬離時……

電池網微信

電池網微信